L’ensemble du matériel découvert comprend plus de 800 numéros d’inventaire: des tessons de céramique, des pièces métalliques, des fragments de pierre ollaire, des os et d’autres prélèvements organiques (charbons de bois, graines).

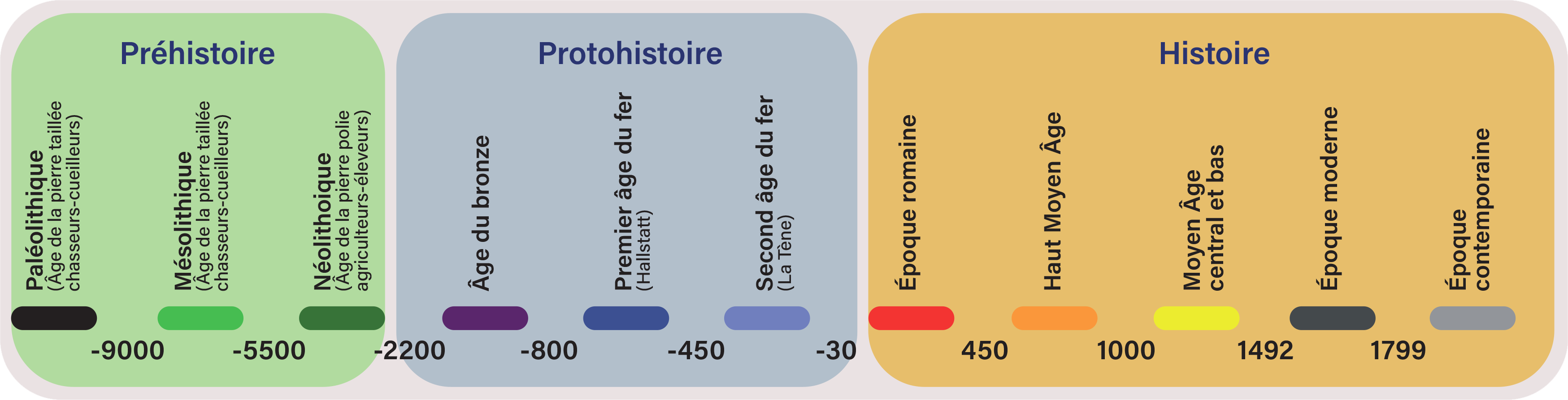

Provenant d’une couche qui n’est plus en place, une datation au 14C pourrait indiquer une fréquentation du site dès le Néolithique moyen (4000 à 3800 av. J.-C.).

Un fragment d’«anneau de cheville valaisan » montre des décorations circulaires sur sa face extérieure portées par les femmes des tribus celtiques du Valais central et du Haut-Valais, ces parures devaient représenter une charge identitaire très forte. Sa présence permet d’assurer une fréquentation du site au moins dès le premier âge du Fer. Cette hypothèse est corroborée par l’existence de débris épars de céramique de la même période.

Des récipients d’importation, tel qu’un gobelet en terre sigillée (céramique recouverte d’un engobe à l’argile très fine), proviennent des ateliers de la Graufesenque en Gaule du sud (Millau, Aveyron, France). Ils indiquent une occupation du site à la fin du 1er siècle de notre ère. Cet atelier de poterie est l’un des plus importants de l’Empire romain.

De la céramique régionale (pot et jatte en céramique commune, gobelet bilobé en céramique à revêtement argileux) est datée du 3ème siècle apr. J.-C.

Une fibule à arc émaillé (sorte de broche) remonte à la première moitié du 2ème siècle apr. J.-C.